十八届三中全会提出,在深化经济体制改革方面,使市场在资源配置中起决定性作用的基础是“建设统一开放、竞争有序的市场体系”。在2014年“两会”召开期间,记者就这一问题采访了全国政协委员、江苏省社科院党委书记、院长刘志彪。他表示,“为扶持或限制某些特定产业而制定的产业政策应率先转型。”

《中国社会科学报》:当前我国经济正处于转型升级的关键时期,您认为,深化经济体制改革、保持经济持续增长的关键是什么?

刘志彪:关键是产业政策要先行。如果产业政策自身不实现转型,转型升级还是在老思路指导下运作,那么传统的产业政策不仅不能有效指导产业的转型升级,还有可能造成新的矛盾和冲突。

改革开放30多年来,我国面临的发展问题已经不是没有市场竞争、市场自由和发展竞争,而是缺少自由竞争的公平环境和条件。主要表现为行政垄断、行政干预,各种利益联盟借产业政策等手段严重扭曲市场的资源配置功能,降低市场运行效率,导致严重寻租和不公平,市场取向的改革严重走样。

《中国社会科学报》:所以您认为政府宏观调控思路要调整,而首先要调整的是产业政策?

刘志彪:是的。基于建设统一市场、扫除平等竞争障碍的要求,首先必须调整产业政策的行使方式,推进经济从“发展竞争”转向“自由竞争”和“平等竞争”,确立横向的产业政策和竞争政策在整个政策体系中的优先地位。这是我国未来更深层次全面深化改革的重要体现。

《中国社会科学报》:那么,您认为应如何调整产业政策的行使方式?或者说,如何实现产业政策转型?

刘志彪:我认为可从四个方面入手。

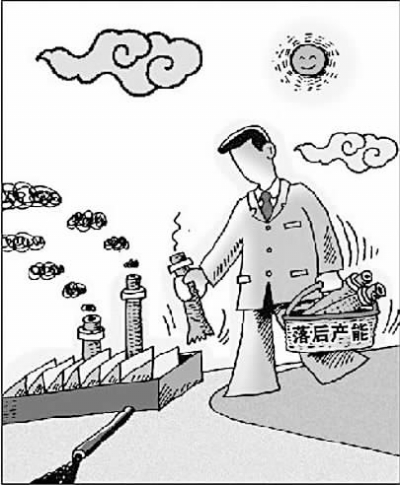

第一,产业政策“中性化”。当前不少产业政策指向性、偏好性过强,导致不公平竞争加剧。建立统一市场和平等竞争环境应实施偏向于中性的产业政策:除法律和政策直接禁止的产业,政策不事先挑选输家和赢家,而是放手让市场竞争去决定优胜劣汰。这需要按照十八届三中全会精神,改革政府权力的运作方式和产业政策对市场的管理方式。

第二,产业政策“去地方政府化”。产业政策地方政府化就不可能是中性的,一定带有利益偏向,因为地方政府作为竞争主体,会出于局部利益考虑。产业政策“去地方政府化”,是指产业政策不能由行政权力和经济运行高度叠加的地方政府主导,而应该主要由中央政府综合行使,以保持对市场调节的统一性和协调性,让产业政策的主体回归中央政府。这是实现政策平等的基本前提。

第三,竞争政策“主角化”。竞争政策要逐步替代产业政策成为规范市场公平竞争关系的主导规则。虽然产业政策并非毫无绩效,但若不能及时转换到以竞争政策为主,会导致政府干预经济的势力不断扩张,产业竞争力薄弱,资源浪费严重。

第四,产业政策“横向化”。以往的产业政策侧重于纵向的歧视性甄别,这是不公平竞争的根源。建设统一市场必须把重心转移到实施横向产业政策上,鼓励和支持企业间的兼并收购,增加企业融资来源,为企业研发提供更多产权保护和税收激励,鼓励企业加大人才和培训投入等。同时,要对企业间的竞争实行规范引导。

总之,建设统一市场呼唤产业政策率先转型,中国经济转型升级首先要让横向产业政策和竞争政策逐步替代现行的传统产业政策,从“重点扶植”向“一视同仁”转型,从部门倾斜政策向横向协调政策转移,市场规制政策与其他政策制度结合,鼓励竞争和创新,提升产业的国际竞争力。